野球肘をくり返さないために、必要なこと。

「野球肘」って何?

野球をする少年なら一度は耳にした事があるのではないでしょうか。

原因は「投げすぎ」とか「フォームが悪い」だとか言われてますよね。

でも、投球フォームは指導する人によって大きく違うもの。

自分に合うフォームは何なのか?

一体誰の言うことを信じたらいいのか?

・・・わからないですよね。

よって、今回は投球において「誰もが」知っておくべき、基本的な事をお伝えします。

野球肘には内側型、外側型、後方型の3種類がある

野球肘はその名の通り、投げる動作で肘が痛くなる肘関節の障害です。

野球肘といっても、傷める部分は様々ですが、大きく分けると3つに分けられます。

それは、内側型、外側型、後方型の3種類。

一般に野球肘というと、肘の内側を傷める事が多く、内側型が大半を占めます。

軽度のものは、休暇とストレッチで治る事も多いのですが、中には手術が必要となる症状もひそんでいるんです。

ということで、まずは野球肘の種類とその危険性について解説していきましょう!

この記事を読んだ後にこの図を見ると、投球障害がなぜ起こるのかが解るようになりますよ。

では、さっそく投球障害で最も起こりやすい「内側型」から説明していきましょう。

1. 内側型

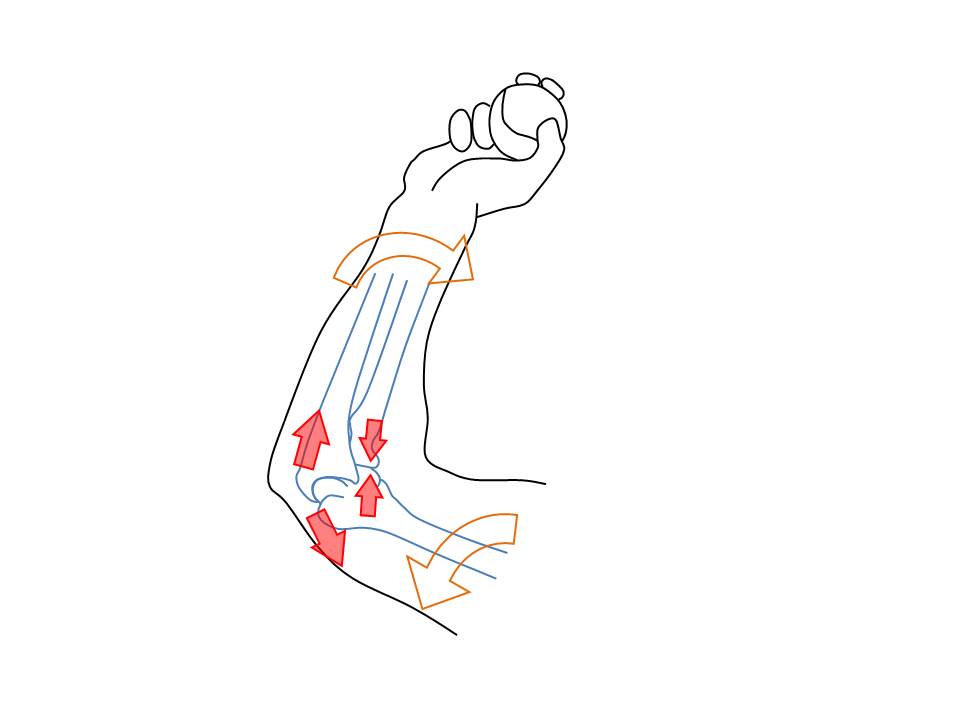

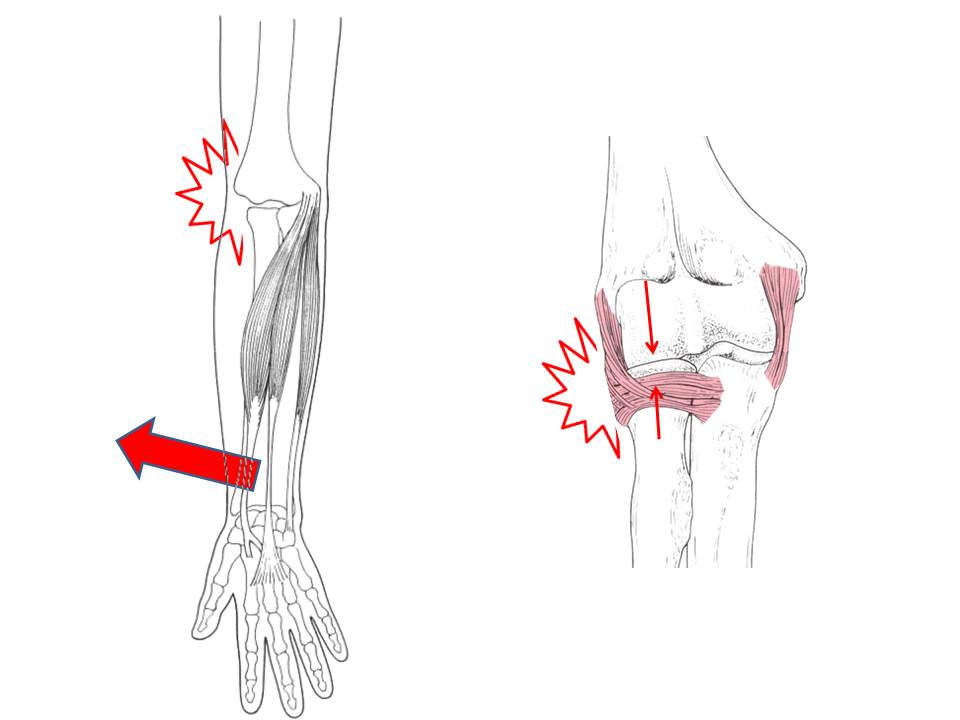

内側型は文字通り、肘の内側が痛みます。ここには、「内側側副靱帯」と「屈筋腱」という組織がついているのですが・・・

イメージしにくいと思いますので、さっそく下図をご覧ください。(ちなみに下図は右手を手のひら側から見たものです。)

上図の通り、上腕骨内側上顆という骨の出っ張りには「内側側副靱帯」と「屈筋腱」という組織がくっついています。

そして、投球の際にこの組織が引っ張られるために肘の内側が痛くなるのです。

それでは、内側側副靱帯と屈筋腱について、もう少し詳しく説明しますね。

内側側副靱帯

内側側副靱帯とは肘の関節が外にはずれないように繋ぎ止めている、内側のバンドのようなものです。

ボールを投げるとよく分かるのですが、ちょうどボールを握った手が顔の横あたりを通り過ぎる際に肘が外側に引っ張られますよね。この時に内側側副靱帯がピンと張り、関節をサポートしているのです。

だから、負担が大きすぎるとこの靱帯が傷ついてしまうのですね。

屈筋腱

手首や指を曲げる筋肉(曲げる筋肉=屈筋といいます)は腱という硬い組織に変わり、骨にくっついています。この腱の部分を屈筋腱といいます。

投球の際には当然ボールをしっかりと握ってますよね。そして、腕の振る力をボールに効率よく伝えるためには、腕の振りに負けない様にボールを強く握りこむ力が必要です。

つまり、投球動作ではボールをリリースするまで力を溜め込む。これが屈筋の主な役割なのです。

よって、負荷が強いとこの屈筋に負荷がかかり続けて、付着部である腱や骨が傷ついてしまうのですね。

内側型での障害

投球によって、内側側副靱帯や屈筋腱に引っ張られるストレスが続くと、成人では靱帯や腱を傷めてしまいます。

しかし、子供の場合は状況が少し違います。

というのも、子供は靱帯や腱よりも骨の方が柔らかいため、先に靱帯や腱の付着部である骨が剥がれてしまうのです。

さらに、付着部である上腕骨内側上顆という場所には、骨が成長するために必要な「骨端軟骨」という組織があります。

そして、その骨端軟骨を傷めてしまうと、成長障害が起きる可能性もあるのです。

特に一度の投球で痛みが出たケースは骨折を疑う必要がありますよ!

(軽い症状であっても、キャッチボールで痛みが出る時は続けずに専門家に診てもらいましょうね。)

2. 外側型

もし、投球で肘の外側が痛むようなら、すぐに投球をやめさせて専門家に診てもらいましょう。

野球肘の外側型は「離断性骨軟骨炎」である可能性が高いため、注意を払う必要があります。

外側型の障害(離断性骨軟骨炎)

「関節ネズミ」って聞いたことありますか?

よく、プロ野球の選手が「関節ネズミ」で手術をしたなんて聞きますよね?

あれのことです。

関節ネズミとは、繰り返される骨と骨の衝突によって、関節表面にある軟骨が剥がれ、関節内に浮遊してしまう状態を言います。この関節内に浮遊した軟骨が関節運動の際に挟まると、激痛と共に関節がロックした状態になるんです。関節内をチョロチョロ動き回るから「ネズミ」なんて呼ばれているのですね。

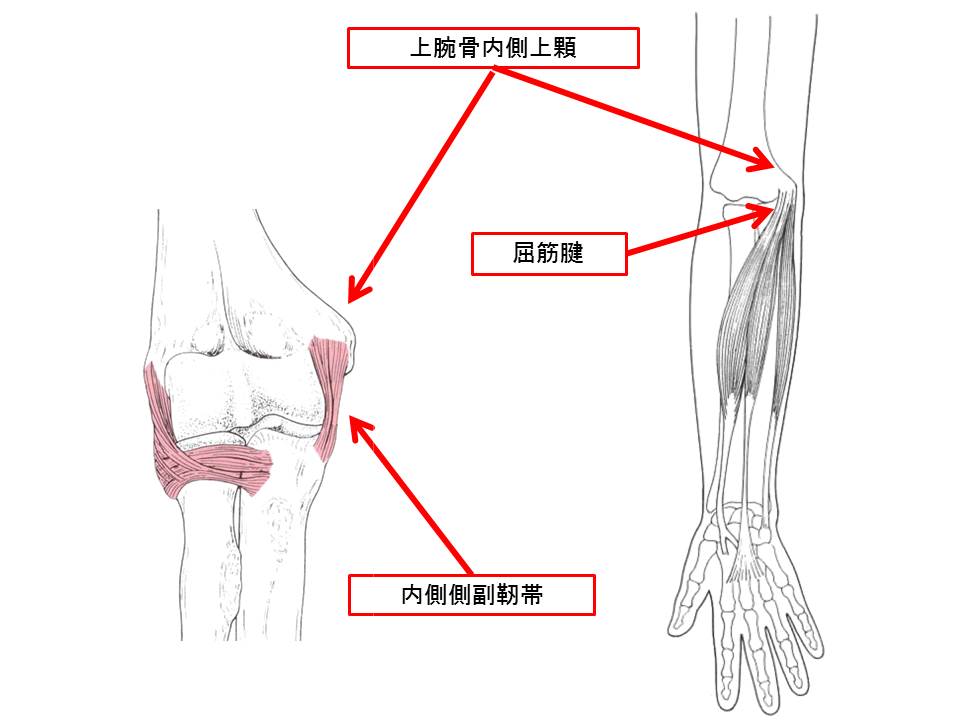

これもイメージしにくいと思うので、下図をご覧ください。(右手を手のひら側から見た図です)

先程、投球の際に肘が外に引っ張られるなんて説明しましたね。この時、肘の外側では逆に骨と骨がぶつかるような力が働いているのです。

例えば、肘の内側の靱帯が緩いとしましょう。

すると、靱帯で止められない力は全て肘の外側にある骨に集中します。つまり、骨と骨がぶつかる作用で肘が外に行かないように抑えます。だから、投球で肘の外側が痛む時には軟骨が傷んでいる可能性を考えないといけないのです。

ちなみに、一度剥がれた軟骨は修復不能であり、手術で切除する以外に方法はありません。

(最近では関節面にわざと出血を起こして、自分の幹細胞から軟骨組織の修復をさせるような術式も出てきましたが、まだまだ成績は不安定のようです。)

外側型の野球肘には特に注意して下さいね。

3. 後方型

まれに、肘の後ろ側を痛がる子もいます。

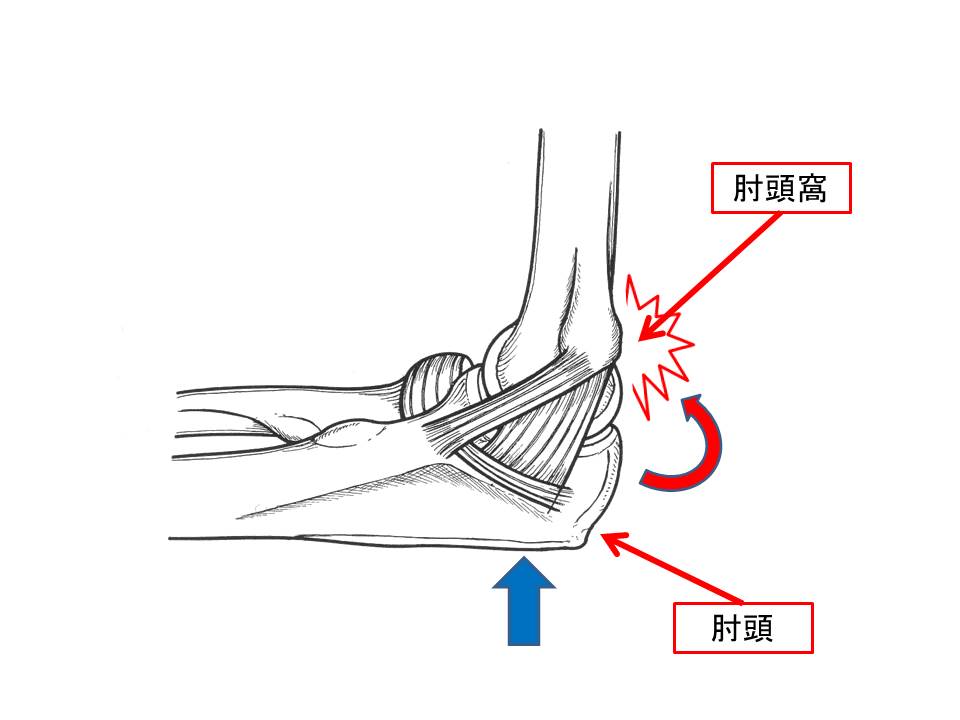

投球では、ボールを投げた直後に肘は最後まで伸び切ります。すると肘を伸ばし切った時に「肘頭」と「肘頭窩」という場所がぶつかり合うのです。ここが何回もぶつかり続けると、肘頭部が疲労骨折を起こす場合があります。

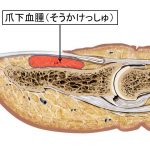

これもイメージしにくいと思いますので下図をご覧ください。

上図は曲げた肘を横から見た図です。

肘関節は肘頭という部分が肘頭窩という窪みにはまる構造をしています。

そして、投球動作で勢いよく肘を伸ばすと、ここが強くぶつかり合って炎症を起こす事があるのです。これが後方型の特徴です。

そして、痛みを我慢して無理に続けると骨にもダメージが及び、疲労骨折を起こすこともあるのです。

ちなみに、肘頭の青矢印の所をトントンと指先で叩いて骨に響くようなら、肘頭部の疲労骨折を疑わなければいけません。

すぐに診てもらいましょう!

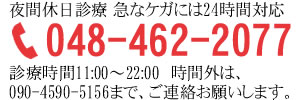

肘が痛くなるのは、ボールを握った手が体から離れた状態で投げるから

では、なぜ肘が痛くなるのでしょうか?

それは、肘が体から離れた状態で投げるからだと言われています。

よく「肘下がり」とか「肘が開く」なんて言われてますね。

なぜ、そのように言われるのか考えてみましょう!

投球の際に肘が上がり、ボールを握った手が顔の横の近くを通ると肘が外側に引っ張られる力は少なくなります。

しかし、逆に肘が下がり、手が顔の横から遠ざかれると、遠心力で肘は外に強く引っ張られるのです。

そう、これが「肘が開く」ことがいけないという根拠なのです。

ただ、フォーム指導は難しいですし、個性もあるため何を良しとするかは意見が分かれる所でもありますね。

しかし、どのフォームでもここだけは改善しないといけない、共通した動きもあります。

それは、股関節の柔軟性です!

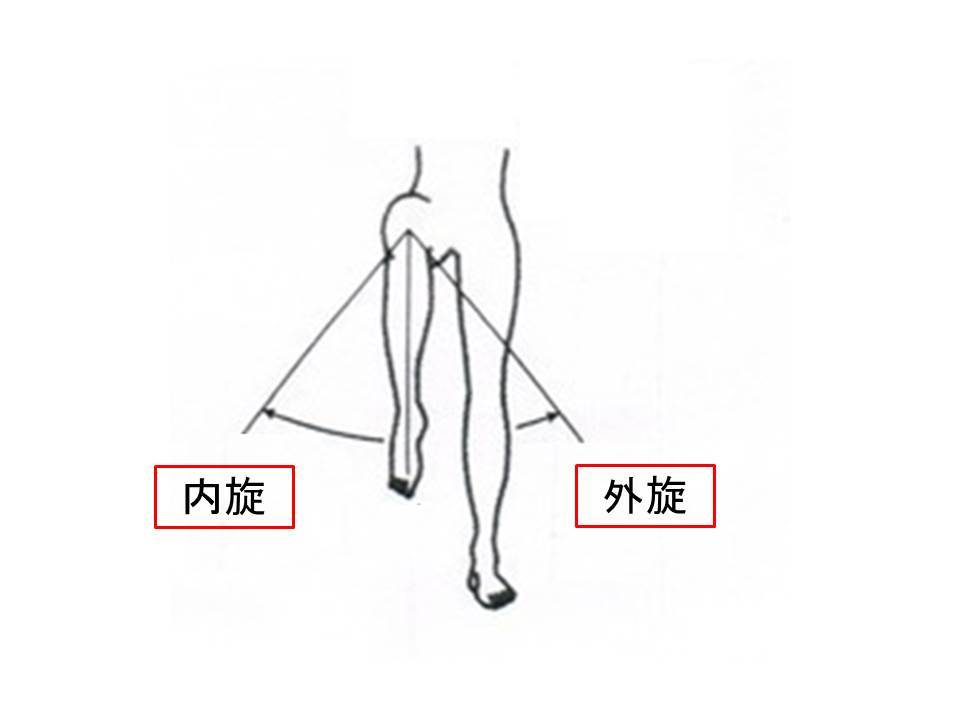

特に降り出す足における、「股関節の内旋」の動きが投球障害を減らす上で、とても重要な要素となります。

投球フォームには、股関節の動きがとっても重要!

股関節の内旋?

まず、仰向けに寝てみて下さい。

次に股関節と膝関節を90°に曲げます。そのまま足先だけを外側に開きます。これが股関節の内旋です。

ちなみに、そのまま足先だけを内側に移動させると、股関節の外旋という動きになります。(ちょうど、あぐらをかくような状態になると思います。)

・・・で?

と思いましたか?(もう少しお付き合いください。)

次に、まっすぐ立って足を少し開きましょう。そして、足は動かさず、後ろを振り向くように体を左右に捻ってみて下さい。

ここで、着目して欲しいのが股関節の動きです。

よく、腰をもっと捻ってなんて言いますが、人の体の構造として腰はほとんど回旋しないのです。

体を回旋させているのは、「股関節」なんですね。

(体幹(胸部)も少し回旋しますが、圧倒的に股関節が主体です。)

右利きの投手は、投げる際に左に体を回旋させますよね?

この時の左股関節は内旋していきます。(右股関節は外旋します)

何が言いたいのかというと、左の股関節の内旋に制限があると、投げるたび常に体が開いた状態にならざるえないんです。

ここで、ボールを無理に真っ直ぐ投げようとすると、肘を下げて腕を外に開かないとボールは真っ直ぐ投げられません。

これが「肘が開く」原因なのです。

だから、振り出す足の股関節では、常に内旋方向に制限がないかチェックする必要があります。

もし、硬いのであればしっかりとストレッチをしましょう!

少年野球にも投球数制限が必要だと思います

この度、アメリカMLBにおいて年齢別の投球数制限のガイドラインが発表されました。

日本で行われている、少年野球の指導者にとっては衝撃の内容でしょう。

しかし、子供の将来性を見据えた革新的なガイドラインであると私は思います。

いくらフォームを変えても、体の使い方を改善しても、限界以上の負荷がかかれば必ず組織は破綻します。

子供の将来性を考えるなら、「必要以上の負荷」は避けなければなりません。

ということで、次回MLBガイドラインを分かりやすくまとめてお伝えします。

色々な考え方はあると思いますが、お子様のこれからの野球人生を考える上で参考になればと思います。

「股関節の柔軟性」と「投球制限」は最低限考えてみましょう

投球フォームの指導について、行なった方が良いのか?行わないほうが良いのか?

指導するのであれば、いったいどの様な方法が良いのか?

様々な考え方が飛び交っている昨今ですが、今回お伝えした「股関節の柔軟性」と「投球制限」はどんな子供にも共通する最低限チェックすべき項目といえるのではないでしょうか。

これらの基礎知識をもとに、今後も皆さんが「その子の将来を考えた指導」を行えるよう願っております。

この記事が、皆さんのお役に立てれば幸いです。

急なケガをしてしまったらすぐにご連絡ください

万が一、あなたやあなたの周りのひとがケガをしてしまったらすぐにご連絡ください。

当院ではあなたが最速で治る方法をご提供いたします!

渋谷接骨院 【緊急連絡先】

24時間急患受付

090-4590-5156