ふくらはぎの肉ばなれ、癖にならないために必要なこと(1)

走っている時

テニスのサーブを打った時

足を踏み外して踏ん張った時

ふくらはぎに強い痛みを感じたら、肉ばなれを起こしているかもしれません。

今回は、ふくらはぎの肉ばなれについて、診断から治療までの注意すべきポイントをご紹介します。

知っていました?

適切な処置さえ行えば、肉ばなれは癖になんかならないんですよ。

肉ばなれは適切な処置さえ行えば、癖になることなんてありません

「一度、肉ばなれをすると癖になるのよね~」

なんて聞いたことありませんか?

それは単に、処置が悪かっただけ。

ちゃんと治せてないから、再発するんです。

適切な処置さえ行えば、癖になることなんてありません。

まずは、肉ばなれをどのように診ていったらよいのか、順番に解説して行きますね。

ふくらはぎの肉ばなれを図解します!

肉ばなれといっても、体の中で実際どのような事が起こっているかイメージしにくいですよね。

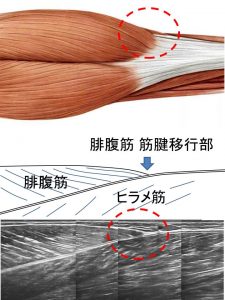

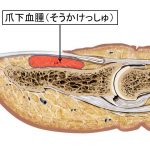

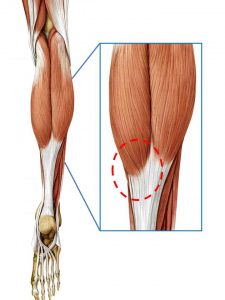

上図は、ふくらはぎを後ろから見た図です。

ちょうど赤丸をつけたところが、肉離れの最も多いところ「腓腹筋内側頭の筋腱移行部」です。

「ひふくきんないそく・・・・?」

まぁ、難しい解剖用語は覚えなくてもいいんですが、この腓腹筋(ひふくきん)という筋肉だけは重要ですので、是非、覚えておいて下さいね。

次に、ふくらはぎの解剖図です。

ふらはぎの筋肉って、こんな形をしているんですね。

そう、子持ちししゃものお腹のように、ポコッと膨れているふくらはぎの筋肉

そう、子持ちししゃものお腹のように、ポコッと膨れているふくらはぎの筋肉

これが「腓腹筋(ひふくきん)」です。

この腓腹筋はアキレス腱へと続いており、足首を伸ばすために強力な力を発揮します。

だから、走る時、ジャンプする時、この腓腹筋の力はなくてはならないのです。

さて、そんな腓腹筋は肉ばなれをよく起こします。

そして、切れる場所はいつも決まっているのです。

それが、筋肉が腱膜にくっついている「筋腱移行部」という場所です。

上図のように、腓腹筋はアキレス腱へとつながっています。

そして、赤丸部分が筋腱移行部です。

アキレス腱へとつながっている筋腱移行部が肉ばなれの好発部位

この筋腱移行部は、腓腹筋繊維の中でも最も強くストレスを受ける部分であり、肉ばなれの好発部位となります。

・・・・なぜかって?

例えば、輪ゴムの両端をつまんで、引っ張ったとします。

強く引っ張ればゴムは伸びて行きますね。

しかし、ある一定以上伸ばし続けると、当然ゴムはちぎれます。

その際、ちぎれる部分決まって、つまんでいる端の部分なのです。

だって、真ん中は左右に伸びる事で引っ張る強度を軽減できますが、つまんでいる端は一方向にしか力を逃がせないため、端が切れるんです。

だから切れる場所は決まって、左右どちらかの端になります。

例えがいまいちですが、こんなことが腓腹筋にも起こるのです。

だから、筋肉が腱という硬い組織にくっついている端が壊れるんですね。

腱膜から筋肉がちぎれるように剥がれる=「肉・ばなれ」

ということなんです。

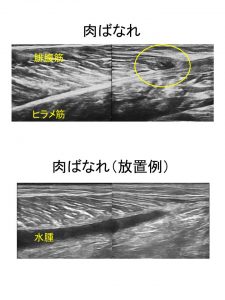

筋腱移行部の実際のエコー写真

それでは、肉ばなれとは具体的にどのように起きているのか?

上図は、腓腹筋とその下にあるヒラメ筋を横から見た図になります。

一番下の写真が実際のエコー写真です。

わかりますか?

腓腹筋があって下にヒラメ筋・・・

そうそう、解剖図にある白い腱様の組織(腱膜)は、エコー写真で見ると腓腹筋とヒラメ筋の間にある細い線で現わされます。

だから、赤丸で囲っている部分が「筋腱移行部」というわけです。

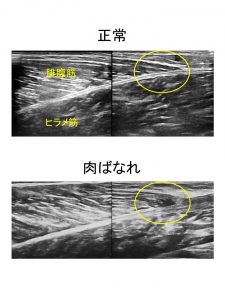

エコー写真で見る、腓腹筋の肉ばなれ

上図は実際に腓腹筋の肉ばなれを起こした直後のエコー写真です。

黄色の丸が筋腱移行部。

肉ばなれを起こした写真には、なんだか線維が乱れて黒くなっていますよね?

この黒い部分は血。すなわち切れた筋組織から出血しているという事なんです。

このように肉ばなれを起こすと、筋繊維は付着している腱膜から剥がれるように切れます。

だから「肉ばなれ」と呼ばれているんですね。

肉ばなれを放置するとどうなるか?

次に肉ばなれを起こした後に放置していた例をお見せしましょう。

上図のように肉ばなれを放置していると、腓腹筋とヒラメ筋の間に水(水腫)が溜まってしまいます。

こうなると、治るまでに非常に時間がかかってしまうのです。

受傷初期に適切な処置が行えたか否かで、治癒までに大きな差が!

適切な処置をしたのと、放置したのではどのくらい違うのかというと・・・

ちょうど、同時期に同じような損傷程度の腓腹筋の肉ばなれをされた方が2人来院されていました。

年齢・性別・職業ともに同じような環境だったのですが、治癒までに大きな差が生まれてしまったのです。

その差は、受傷初期に適切な処置が行えたか否かで決まりました。

初期処置が、その後を左右する大きな分かれ道となったのです。

実際、初期に適切な処置を行った方は6週間で完治。

一方、言うことを聞かずに動かし続けた方は症状消失までに15週間かかったのです。

もちろん、動かし続けた方は腓腹筋とヒラメ筋の間にみるみる水が溜まって行きました。

これが原因で、痛みや違和感(ハリ感)が無くなるまでに長期を要することになったんです。

ちなみに、処置さえ間違わなければ水は溜まりませんよ。

ただし、受傷初期に動かし続けていると、高確率で腓腹筋とヒラメ筋の間に水が溜まります。

そうならないように、ちゃんとした処置をしましょうね。

それでは、具体的にどのような処置をしたらよいのか?

これについては、次回にお話しすることに致しましょう!

次回もお楽しみに!

急なケガをしてしまったらすぐにご連絡ください

万が一、あなたやあなたの周りのひとがケガをしてしまったらすぐにご連絡ください。

当院ではあなたが最速で治る方法をご提供いたします!

渋谷接骨院 【緊急連絡先】

24時間急患受付

090-4590-5156